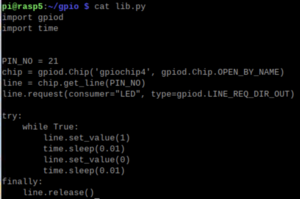

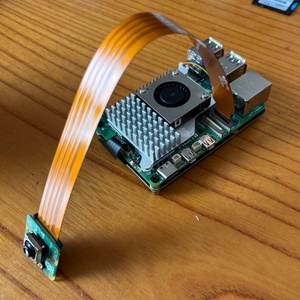

音声認識、LLMへのリクエストとレスポンス、text2speechを一連の流れで実行できるようにしてみた

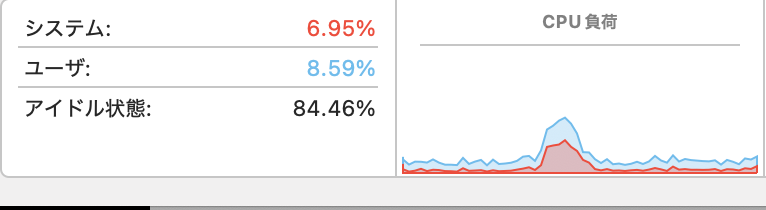

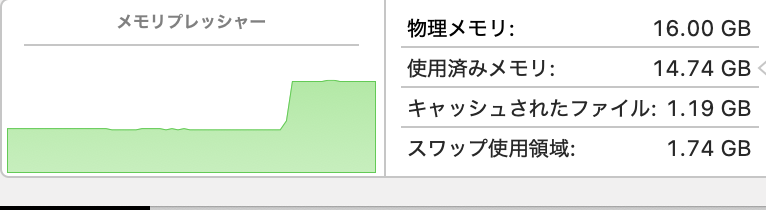

最初はMacでやったけれども、数箇所手直しするだけでラズパイ5でもちゃんと動作、正常系だけなのでユーザエクスペリエンス的にはまだまだ改善必要ですが、

三本のコードのマージはPerplexityで実行させてます、GeminiにPythonからアクセスするためにAPIキーが必要になりますが、以下のリンクから今は無償で取得できます、APIキーはシステム環境変数に保存、他人の資産だからそれはオープンにはできない

https://aistudio.google.com/apikey

<全体のコード>

import vosk

import pyaudio

import json

import numpy as np

import sounddevice as sd

import queue

import threading

import time

import os

from dotenv import load_dotenv

import google.generativeai as genai

import subprocess

class VoskSpeechRecognizer:

def __init__(self, model_path='./vrecog/vosk-model-ja-0.22'):

# モデルの初期化

vosk.SetLogLevel(-1)

self.model = vosk.Model(model_path)

self.recognizer = vosk.KaldiRecognizer(self.model, 16000)

# キュー設定

self.audio_queue = queue.Queue()

self.stop_event = threading.Event()

# マイク設定

self.sample_rate = 16000

self.channels = 1

# スレッド準備

self.recording_thread = threading.Thread(target=self._record_audio)

self.recognition_thread = threading.Thread(target=self._recognize_audio)

def _record_audio(self):

"""

連続的な音声録音スレッド

"""

with sd.InputStream(

samplerate=self.sample_rate,

channels=self.channels,

dtype='int16',

callback=self._audio_callback

):

while not self.stop_event.is_set():

sd.sleep(100)

def _audio_callback(self, indata, frames, time, status):

"""

音声入力のコールバック関数

"""

if status:

print(status)

self.audio_queue.put(indata.copy())

def _recognize_audio(self):

"""

連続的な音声認識スレッド

"""

while not self.stop_event.is_set():

try:

audio_chunk = self.audio_queue.get(timeout=0.5)

if self.recognizer.AcceptWaveform(audio_chunk.tobytes()):

result = json.loads(self.recognizer.Result())

text = result.get('text', '').strip()

if text:

print(f"認識結果: {text}")

response_text = query_gemini(text) # Gemini APIに問い合わせる

jtalk(response_text) # 結果を音声合成して再生する

except queue.Empty:

continue

def start_recognition(self):

"""

音声認識の開始

"""

self.stop_event.clear()

self.recording_thread.start()

self.recognition_thread.start()

def stop_recognition(self):

"""

音声認識の停止

"""

self.stop_event.set()

self.recording_thread.join()

self.recognition_thread.join()

def query_gemini(prompt):

"""

Gemini APIに問い合わせて応答を取得する関数。

"""

try:

response = model.generate_content(prompt)

print(f"Gemini応答: {response.text}")

return response.text.strip()

except Exception as e:

print(f"Gemini APIエラー: {e}")

return "エラーが発生しました。もう一度試してください。"

def jtalk(text):

"""

Open JTalkでテキストを音声合成し再生する関数。

"""

open_jtalk = ['/usr/bin/open_jtalk']

mech = ['-x', '/var/lib/mecab/dic/open-jtalk/naist-jdic']

htsvoice = ['-m', '/usr/share/hts-voice/nitech-jp-atr503-m001/nitech_jp_atr503_m001.htsvoice']

speed = ['-r', '1.0']

outwav = ['-ow', 'out.wav']

cmd = open_jtalk + mech + htsvoice + speed + outwav

try:

proc = subprocess.Popen(cmd, stdin=subprocess.PIPE)

proc.stdin.write(text.encode('utf-8'))

proc.stdin.close()

proc.wait()

# 音声ファイルを再生する場合

subprocess.call(['aplay', 'out.wav'])

except Exception as e:

print(f"音声合成エラー: {e}")

def main():

# 環境変数からGoogle APIキーを読み込む

load_dotenv()

GOOGLE_API_KEY = os.getenv('GOOGLE_API_KEY')

if not GOOGLE_API_KEY:

print("Google APIキーが設定されていません。")

return

# Google Gemini APIの設定

genai.configure(api_key=GOOGLE_API_KEY, transport="rest")

global model # グローバル変数としてモデルを定義(query_geminiで使用)

model = genai.GenerativeModel("gemini-1.5-flash")

recognizer = VoskSpeechRecognizer()

try:

print("音声認識を開始します。Ctrl+Cで終了できます。")

recognizer.start_recognition()

# 無限ループを防ぐ(Ctrl+Cで停止可能)

while True:

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

print("\n音声認識を終了します...")

finally:

recognizer.stop_recognition()

if __name__ == "__main__":

main()

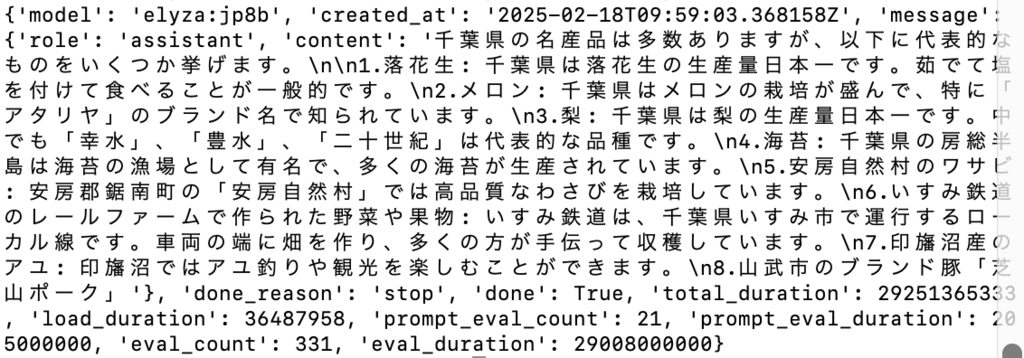

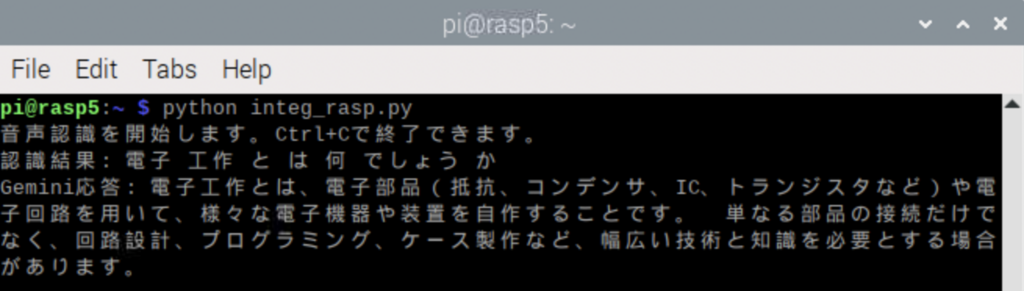

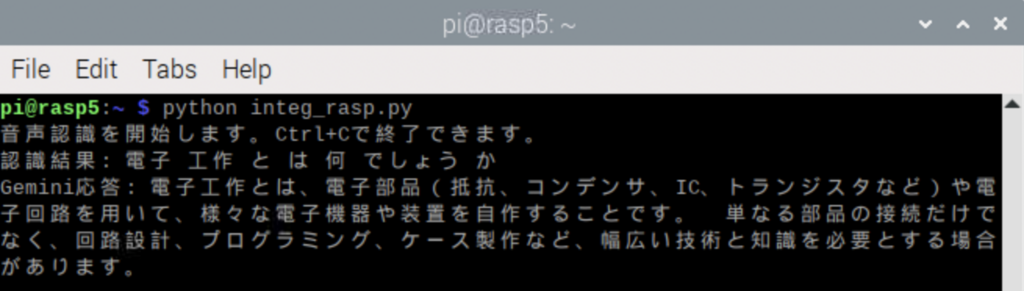

<動作例>

jtalkは返答の最初のブロックしか読み上げないようだけれども、長いレスポンスを全部読み上げられてもというところだから、最初だけで十分かもしれない

Geminiはマルチモーダルなので、音声認識や合成もクラウドでできそうですが、そこまでクラウドにアップロードは躊躇われるので、端末側で処理するのが妥当じゃないかと今は考えています

admin