Arduino IDEはもっさり感もありますが、機能も不足していて本格的に使おうとするとイマイチ

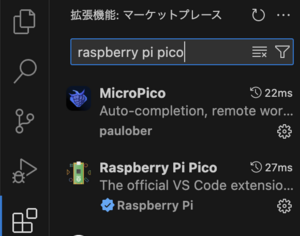

じゃVScode + PlatformIOどうなのと言うと、ラズパイ財団の関係からラズピコは公式サポートなし、と言うわけなのでラズパイ財団おすすめのVScodeの拡張機能(Raspberry Pi Pico)を使う、名前そのままですがVScodeの拡張機能で出てくるのでそれをインスト

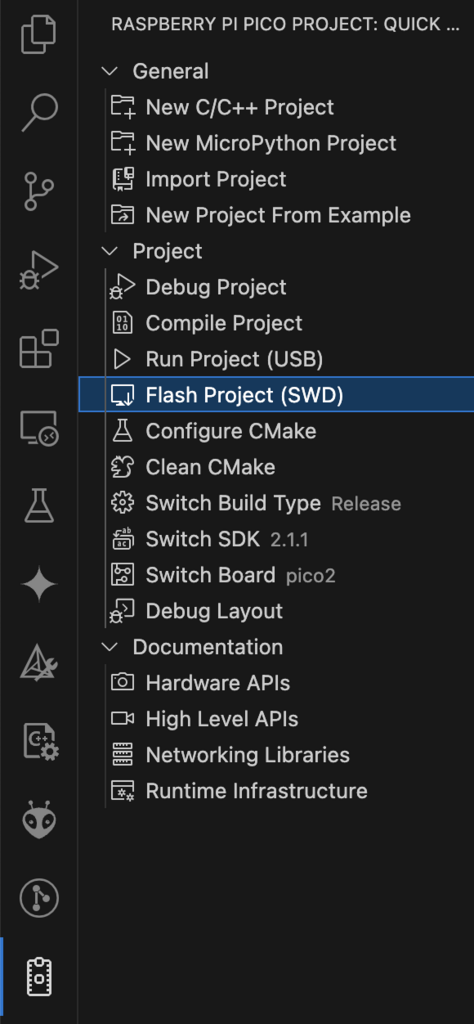

プロジェクト管理画面から、作成、ビルド、書き込み、デバッグができます

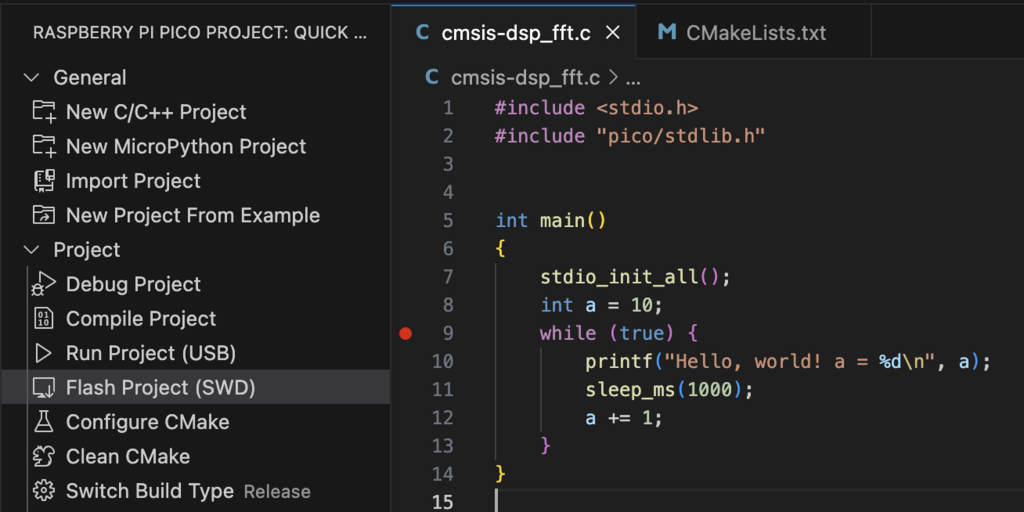

定番のHello worldコードがデフォルトで作成(一部変更しています)されるので、

#include

#include "pico/stdlib.h"

int main()

{

stdio_init_all();

int a = 10;

while (true) {

printf("Hello, world! a = %d\n", a);

sleep_ms(1000);

a += 1;

}

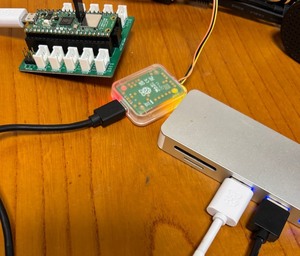

} ビルドしてラズピコ2にデバッガ経由で転送、

シリアル出力の有効化は、

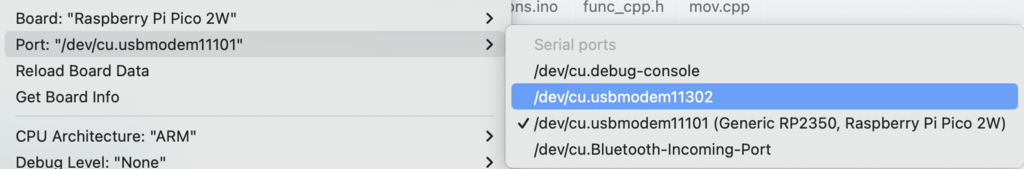

% ls /dev/tty.*

/dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port /dev/tty.usbmodem1202

/dev/tty.debug-console /dev/tty.usbmodem1301usbmodemが二個見えてますが、どちらか一方はデバッガー

二つしかないから、交互に選択してみると、

USB-Serialでコンソールに出力されています

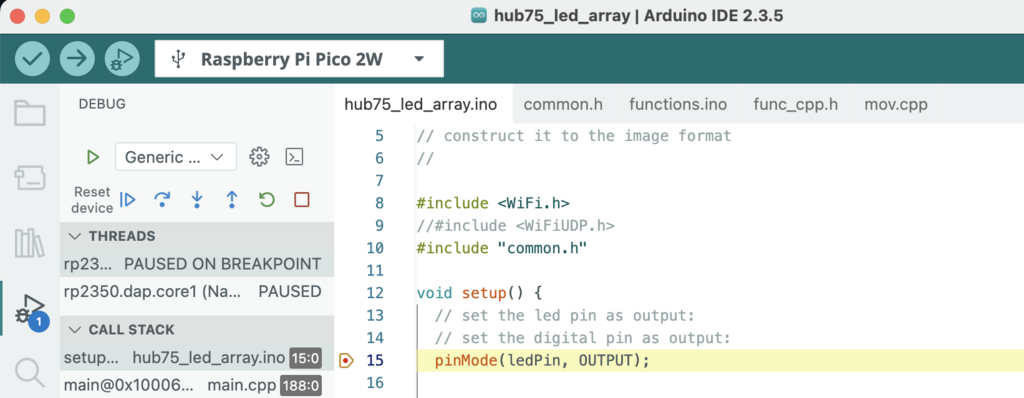

デバッガは、

こんな感じで普通に動作、変数aはコンパイラの最適化でprintf文中で使わないと落とされます、デバッガ機能確認用に定義したがprintfで使わないとデバッガで見えない

admi