STM32CubeIDE(以下CubeIDE)のインストをしている中での気づきですが、Mac OS特にTahoeになってしまうとCubeIDEがまともに動かない、結局Mac OSの特にセキュリティ強化対応にCubeIDEが全く追い付いていないらしい

特にアプリ起動がCLIから起動しないとST-LINKツールが動かないのは結構致命的、それ以外もこの先いろいろありそうだからVMware上のUbuntu、実はこれも24系列だと32ビットの必要なドライバがインストできないから、結局22系列を別にインストしてこれから構築するところ

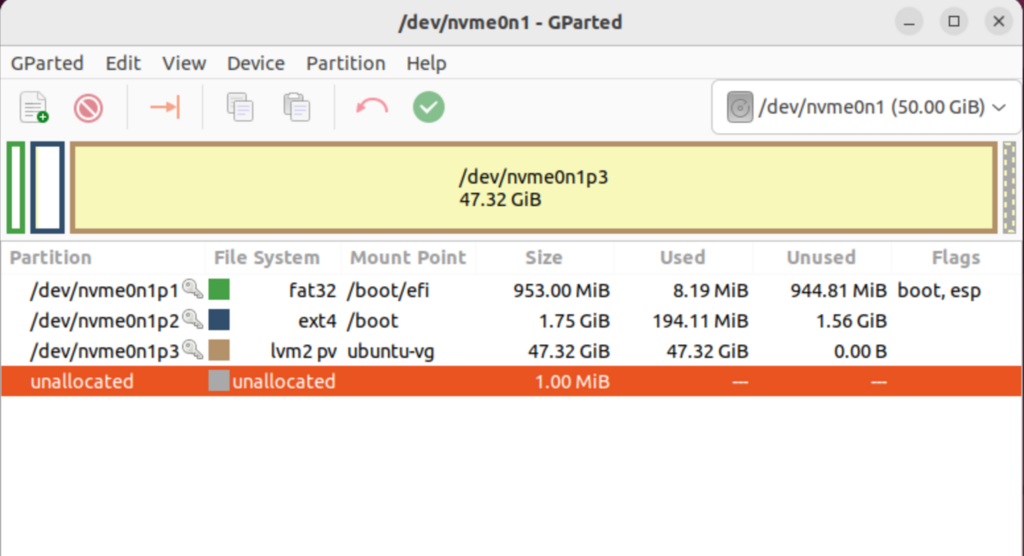

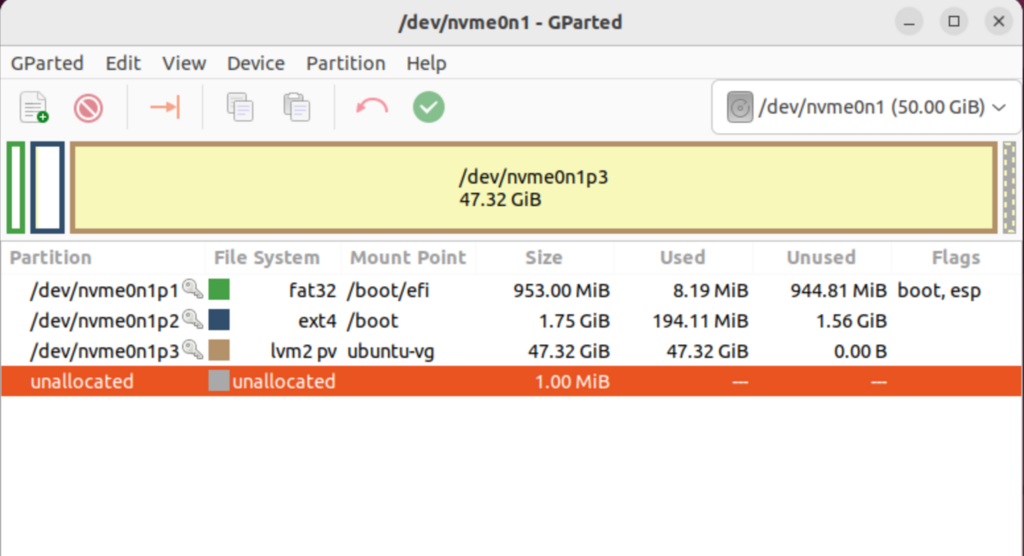

でUbuntuの領域拡張、滅多にやらないと忘れるけど記録を残しとく、前回の記録はこちら

VMware上のUbuntu24.04のファイル領域拡張

① VM停止状態で仮想マシン – 設定からSSD領域拡張

② sudo gpartedで物理領域拡張する(実際の設定はGUI)

③ LVMに認識させるために、物理ボリューム確認後にpvrisize実行する

$ sudo pvdisplay

--- Physical volume ---

PV Name /dev/nvme0n1p3

VG Name ubuntu-vg

PV Size <47.32 GiB / not usable 1.00 MiB

Allocatable yes (but full)

PE Size 4.00 MiB

Total PE 12113

Free PE 0

Allocated PE 12113

PV UUID mEG8kz-Asbe-u3j6-Y8fM-qbbC-vkgs-x7EIjC

chat@ubuntu:~$ sudo pvresize /dev/nvme0n1p3

Physical volume "/dev/nvme0n1p3" changed

④ LV拡張のためにLVを確認する

$ sudo lvdisplay

--- Logical volume ---

LV Path /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

LV Name ubuntu-lv

VG Name ubuntu-vg

LV UUID jZdlBx-ScuT-uXjS-HQhE-gGla-B9UU-c6UUu4

LV Write Access read/write

LV Creation host, time ubuntu-server, 2025-11-21 04:40:56 +0000

LV Status available

# open 1

LV Size <47.32 GiB

Current LE 12113

Segments 1

Allocation inherit

Read ahead sectors auto

- currently set to 256

Block device 253:0

⑤ LV領域拡張

$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

⑥ ext4領域拡張

$ sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

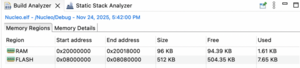

こんな風に拡張されました、デフォルトのインストールは20GBしかないからほぼほぼ足りなくなる、ディスク拡張してもその時点でVMwareに割り当てはされず、実際に使われなければMacからは未使用領域は使用可能(LVMの効用だろうけど)だから大きめにとっておくのが良さそうである

$ df

Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on

tmpfs 400508 1672 398836 1% /run

/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 48716684 6726048 39866328 15% /

tmpfs 2002528 0 2002528 0% /dev/shm

tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock

/dev/nvme0n1p2 1768056 131812 1528112 8% /boot

/dev/nvme0n1p1 973952 6468 967484 1% /boot/efi

tmpfs 400504 100 400404 1% /run/user/1000

まだ先は結構長そうだ、

P.S. 2025/11/22

なんだCubeIDEにarm版Linuxのバイナリ存在しないよ、無為な作業であった、さて古いIntel Mac、当然OSも古い、にインストしてみるか

admin