ラズパイ財団プロダクト同士でなんか作ってみようと思って、micro:bitをフロントエンドとしてmic入力とLED出力を使った、音声のレベル表示(一応LED25個で25レベルの表示ができます)をやってみた

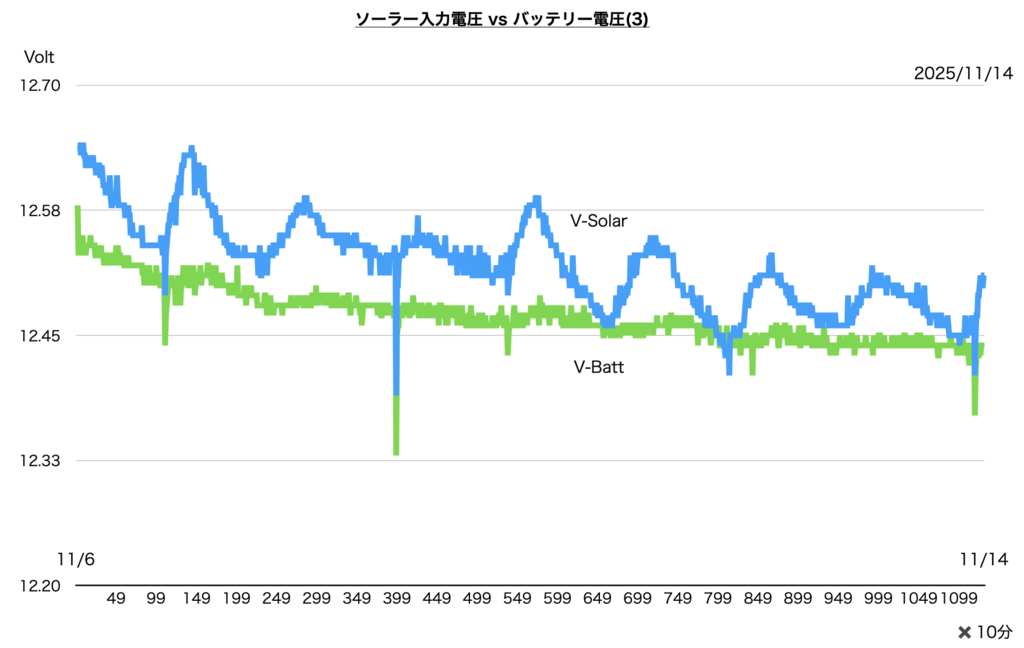

macro:bit (p1) –> ラズピコADC1(平均化処理)-> PWM出力およそ22KHzをrcでローパス -> micro:bit(p2)という流れ

<micro:bit側のコード>

from microbit import *

def show_bar(level): # level: 0-25

display.clear()

height = level // 5 # 5段に分割

width = level % 5 # 各段の幅

# 下からバー積み上げ

for y in range(5):

if 4-y < height:

for x in range(5):

display.set_pixel(x, 4-y, 9)

elif 4-y == height:

for x in range(width):

display.set_pixel(x, 4-y, 9)

while True:

mic_level = microphone.sound_level()

pin1.write_analog(mic_level * 4)

control_level = pin2.read_analog()

# 0-25に変換

bar_level = min(control_level // 40, 25)

show_bar(bar_level)

sleep(10)

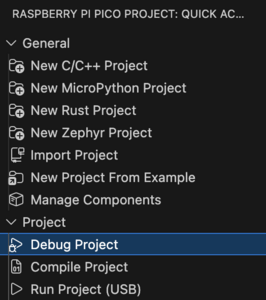

<ラズピコ側>

Cargo.toml

embedded-halの1.0系は0.2と互換なし、embeded-halはobject指向言語で言うところのinterfaceでrp-235x-halは実装、つまりプロセッサが変わっても共通だろうinterfaceをembedded-halはtraitの集合として持っている

[package]

edition = "2024"

name = "rust_starter"

version = "0.1.0"

license = "MIT or Apache-2.0"

[dependencies]

cortex-m = "0.7.7"

cortex-m-rt = "0.7.5"

rp235x-hal = "0.3"

embedded-hal = "0.2"

#embedded-hal = "1.0.0" does not support rp235x-hal yet

defmt = "1.0.1"

defmt-rtt = "1.0.1"

panic-probe = { version = "1.0", features = ["print-defmt"] }

[build-dependencies]

regex = "1.11.0"

[target.'cfg( target_arch = "arm" )'.dependencies]

panic-probe = { version = "1", features = ["print-defmt"] }

[target."thumbv8m.main-none-eabihf".dependencies]

rp235x-hal = { version = "0.3", features = ["rt", "critical-section-impl"] }<Rustコード>

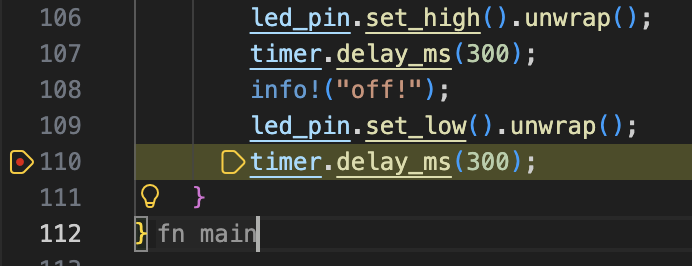

Lチカコードを修正

#![no_std]

#![no_main]

use defmt_rtt as _;

use hal::pac;

use embedded_hal::adc::OneShot;

use embedded_hal::blocking::delay::DelayUs;

use embedded_hal::PwmPin;

#[cfg(target_arch = "riscv32")]

use panic_halt as _;

#[cfg(target_arch = "arm")]

use panic_probe as _;

// Alias for our HAL crate

use hal::entry;

#[cfg(rp2350)]

use rp235x_hal as hal;

#[cfg(rp2040)]

use rp2040_hal as hal;

// use bsp::entry;

// use bsp::hal;

// use rp_pico as bsp;

/// The linker will place this boot block at the start of our program image. We

/// need this to help the ROM bootloader get our code up and running.

/// Note: This boot block is not necessary when using a rp-hal based BSP

/// as the BSPs already perform this step.

#[unsafe(link_section = ".boot2")]

#[used]

#[cfg(rp2040)]

pub static BOOT2: [u8; 256] = rp2040_boot2::BOOT_LOADER_W25Q080;

/// Tell the Boot ROM about our application

#[unsafe(link_section = ".start_block")]

#[used]

#[cfg(rp2350)]

pub static IMAGE_DEF: hal::block::ImageDef = hal::block::ImageDef::secure_exe();

/// External high-speed crystal on the Raspberry Pi Pico 2 board is 12 MHz.

/// Adjust if your board has a different frequency

const XTAL_FREQ_HZ: u32 = 12_000_000u32;

const DELAY: u32 = 1000; // μs delay

const SAMPLES: u32 = 250;

/// Entry point to our bare-metal application.

///

/// The `#[hal::entry]` macro ensures the Cortex-M start-up code calls this function

/// as soon as all global variables and the spinlock are initialised.

///

/// The function configures the rp2040 and rp235x peripherals, then toggles a GPIO pin in

/// an infinite loop. If there is an LED connected to that pin, it will blink.

#[entry]

fn main() -> ! {

// 1. Peripherals取得

let mut pac = pac::Peripherals::take().unwrap();

// 2. クロック・ウォッチドッグ初期化

let mut watchdog = hal::Watchdog::new(pac.WATCHDOG);

let clocks = hal::clocks::init_clocks_and_plls(

XTAL_FREQ_HZ,

pac.XOSC,

pac.CLOCKS,

pac.PLL_SYS,

pac.PLL_USB,

&mut pac.RESETS,

&mut watchdog,

)

.ok()

.unwrap();

// 3. GPIO初期化

let sio = hal::Sio::new(pac.SIO);

let pins = hal::gpio::Pins::new(

pac.IO_BANK0,

pac.PADS_BANK0,

sio.gpio_bank0,

&mut pac.RESETS,

);

let mut delay = hal::Timer::new_timer0(pac.TIMER0, &mut pac.RESETS, &clocks);

// 4. ADC設定

let mut adc = hal::Adc::new(pac.ADC, &mut pac.RESETS);

let mut adc_pin = hal::adc::AdcPin::new(pins.gpio26).unwrap();

// 5. PWM設定

let pwm_slices = hal::pwm::Slices::new(pac.PWM, &mut pac.RESETS);

let mut pwm = pwm_slices.pwm0;

pwm.set_ph_correct();

pwm.set_top(4095);

pwm.enable();

// GP0 = PWM Slice 0 Channel A(alomost 20KHz duty 99% @3.3v full scale)

let mut pwm_channel = pwm.channel_a;

let _pwm_pin = pins.gpio0.into_function::<hal::gpio::FunctionPwm>(); // GP0 as a PWM output

loop {

let mut sum: u32 = 0;

// measure "samples" time and make average

for _ in 0..SAMPLES {

let v: u16 = adc.read(&mut adc_pin).unwrap();

sum += v as u32;

}

let avg = (sum / SAMPLES) as u16;

pwm_channel.set_duty(avg);

delay.delay_us(DELAY);

}

}

/// Program metadata for `picotool info`

#[unsafe(link_section = ".bi_entries")]

#[used]

pub static PICOTOOL_ENTRIES: [hal::binary_info::EntryAddr; 5] = [

hal::binary_info::rp_cargo_bin_name!(),

hal::binary_info::rp_cargo_version!(),

hal::binary_info::rp_program_description!(c"Blinky Example"),

hal::binary_info::rp_cargo_homepage_url!(),

hal::binary_info::rp_program_build_attribute!(),

];

// End of file動いてるところの動画は以下に、

まだ周辺回路サポートのcrateは途上ではあるけれども、組み込みでも普通に使えるようになってきたのは大きな進歩

admin