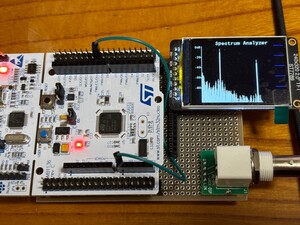

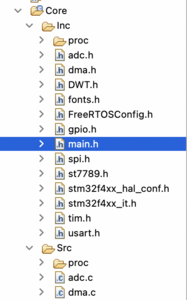

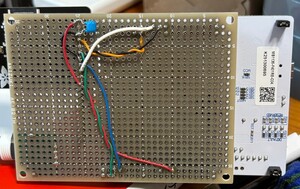

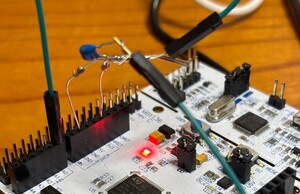

前回からの続きですが、spi LCD (320*240 : st7789)に結果を表示させます

一点ハマりどころは、ドライバーの標準サポートが240*240までのこと

https://github.com/AlexKaut/ST7789-STM32-DMA

実は単純に数字の書き換えだけではうまくいかなくて、結局数箇所変更

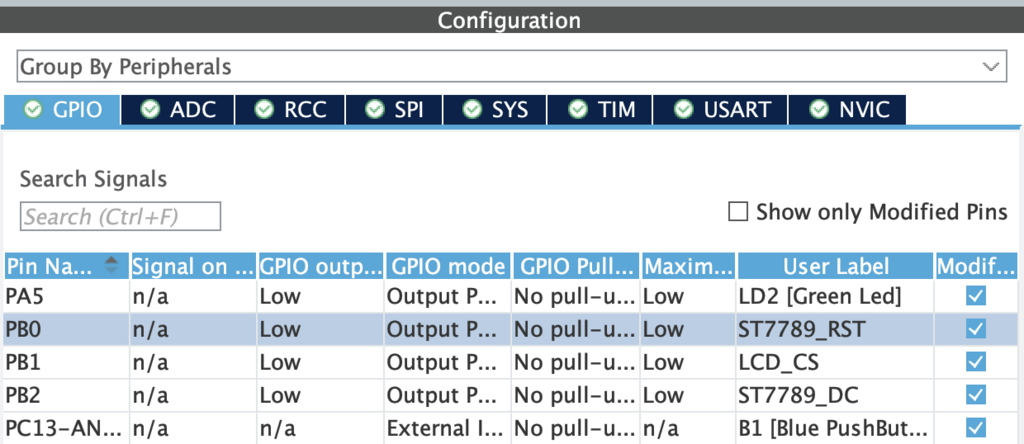

物理インターフェースはspi2使うように.hファイル変更(これは以前に実施済み)

/* choose a Hardware SPI port to use. */

#define ST7789_SPI_PORT hspi2 // to accommodate with actual usage

extern SPI_HandleTypeDef ST7789_SPI_PORT;

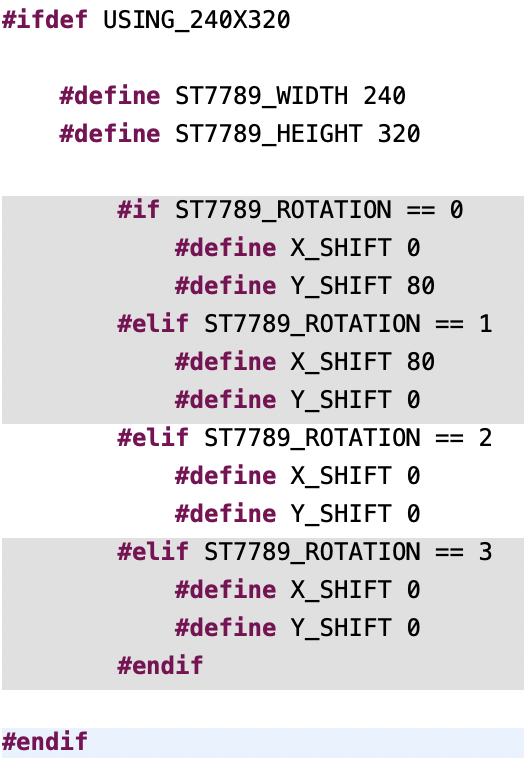

画面サイズの定義は、これも.hファイル変更

#ifdef USING_240X320

#if ST7789_ROTATION == 0 || ST7789_ROTATION == 2

#define ST7789_WIDTH 240

#define ST7789_HEIGHT 320

#else

#define ST7789_WIDTH 320

#define ST7789_HEIGHT 240

#endif

#define X_SHIFT 0

#define Y_SHIFT 0

#endif

に変更

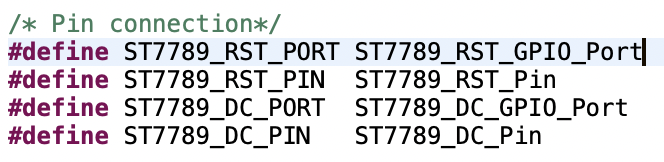

初期化の処理に最後に、これは.cファイル変更

void ST7789_Init(void)

ST7789_SetRotation(ST7789_ROTATION); // to change for using 320*240 Panel

を追加、この変更で、320*240でかつローテーション表示(横方表示)ができるようになりました、結果表示はこんな感じですが、

<動画はこちら>

<気付き>

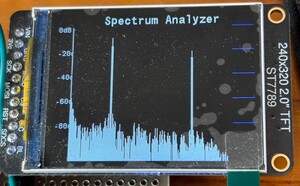

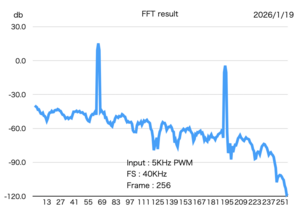

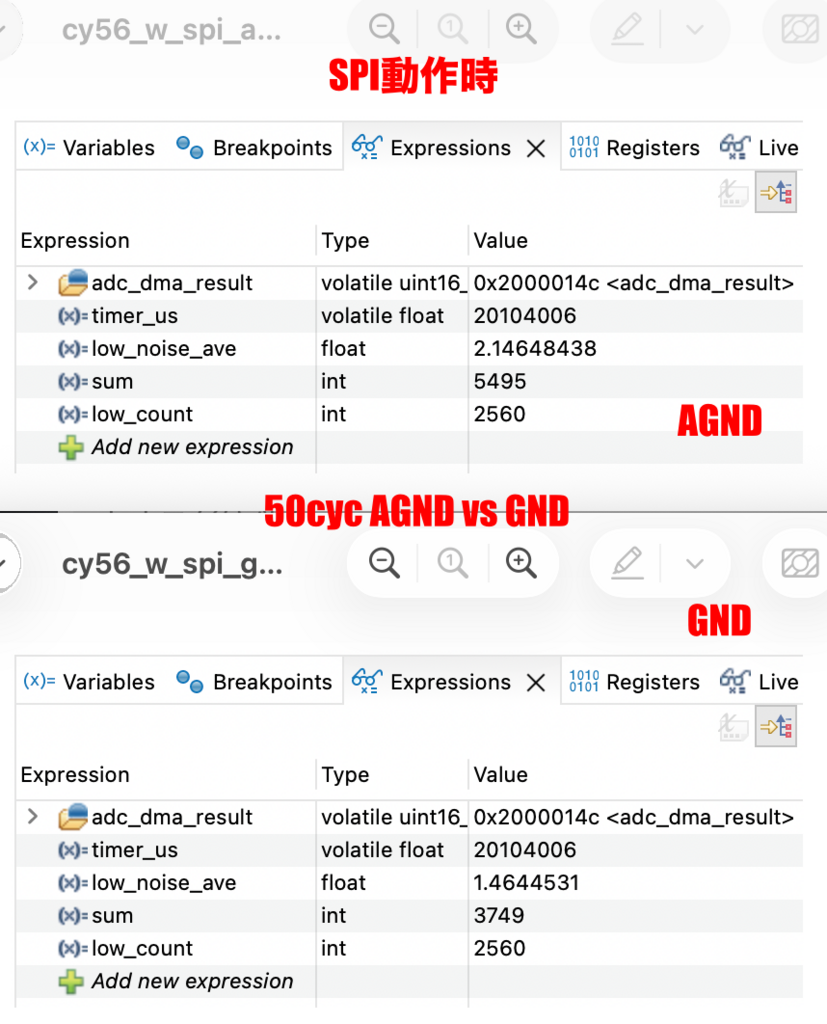

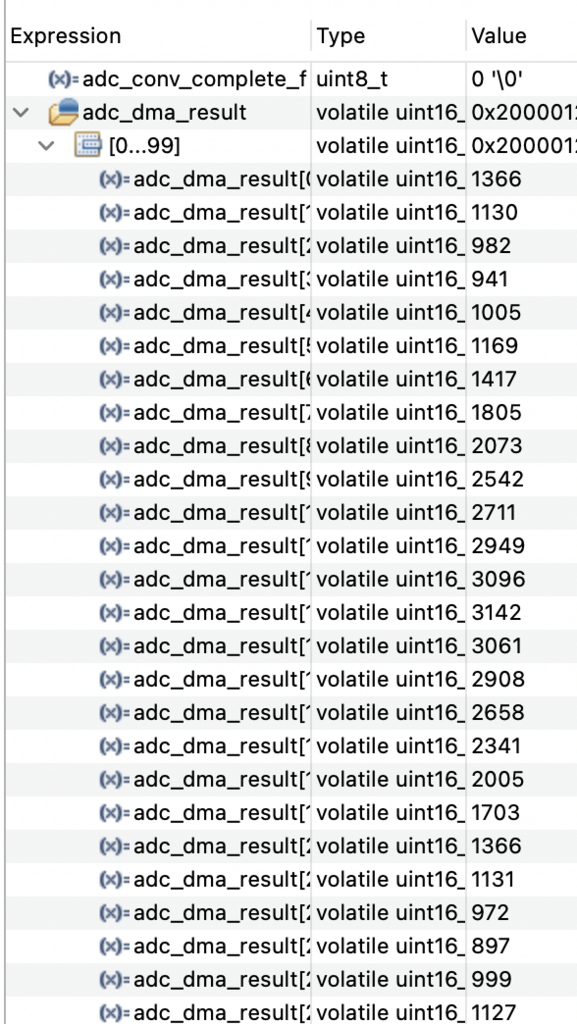

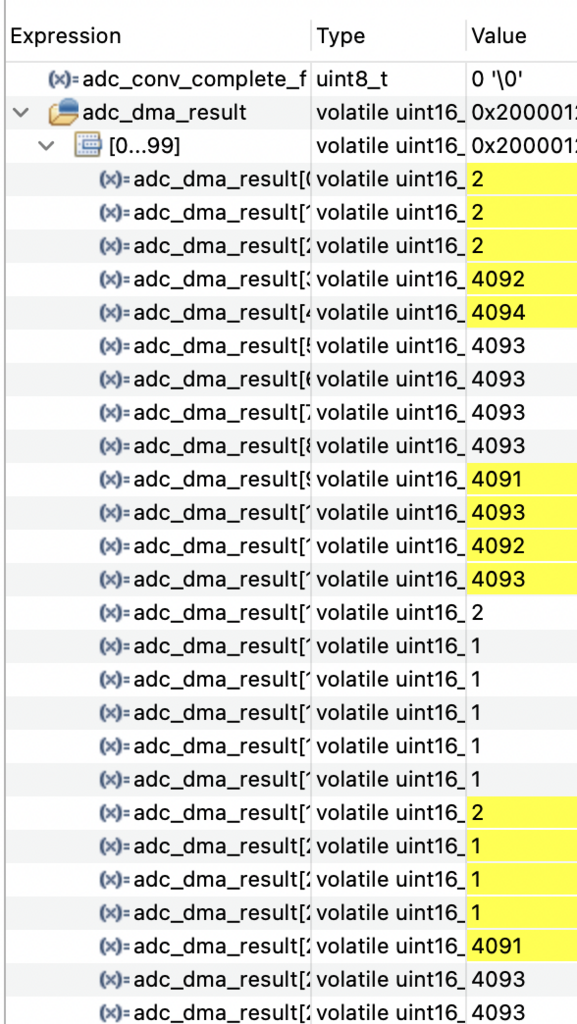

① ノイズレベルがかなり変動、それはFFT処理の中身からしてそう言うものらしいので見せるための処理、例えば平均化とかが必要、USBオシロのFFT機能で見るとフラットに見える、ただしS/Nが基本波で60db程度取れているのはほぼ同等

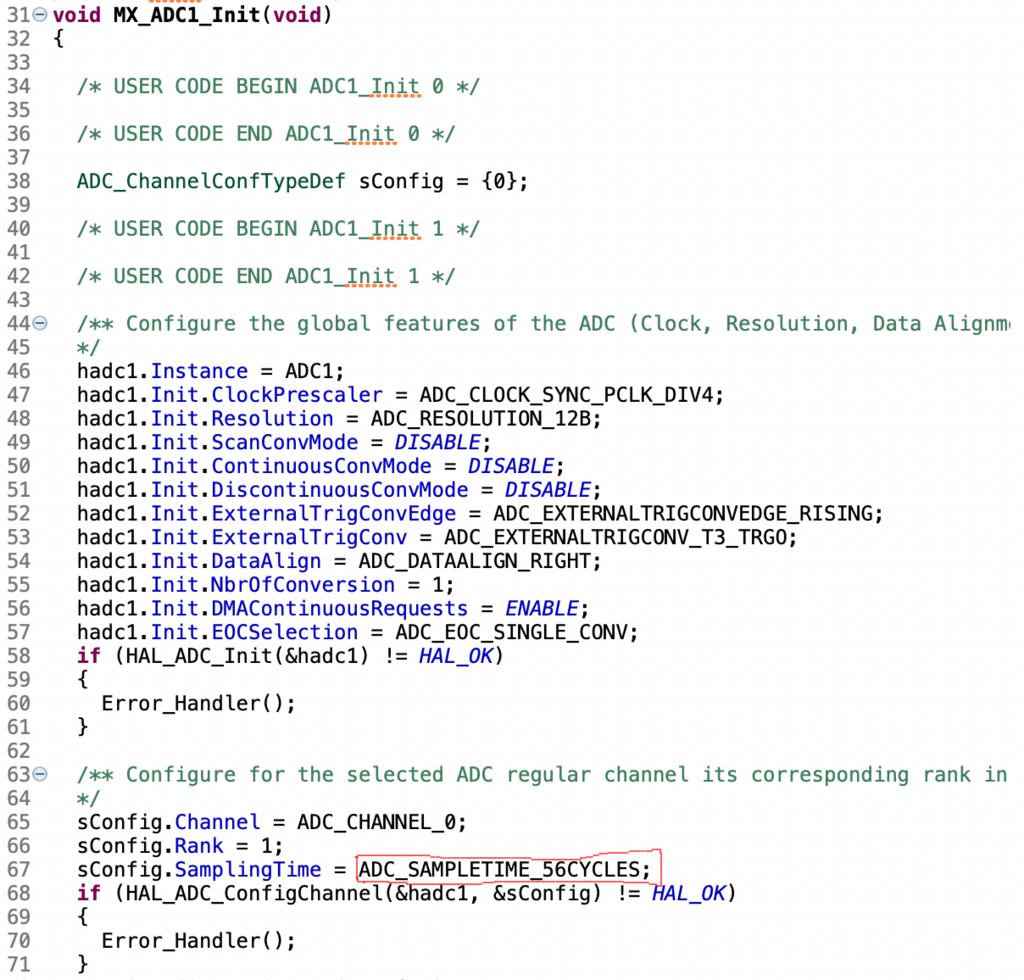

② 基本波と第三高調波の差が見かけ20db程度ある、入力は5KHzのDuty 50%のPWMなので理屈ではおよそ9dbぐらいの際になるはず、ノイズレベルのカーブからするとADCの入力にこんな周波数特性があるのかもしれない

–> 今の二次のIIRフィルタは15KHzで10db程度減衰することが問題なのでカットオフ20KHzの一次IIRフィルタに変更でまともそうになった、ノイズレベルも均一化してるしね

LCDへの表示処理は見かけ1秒近くかかっているので、FFT処理は比較すると瞬時

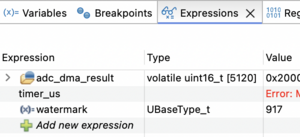

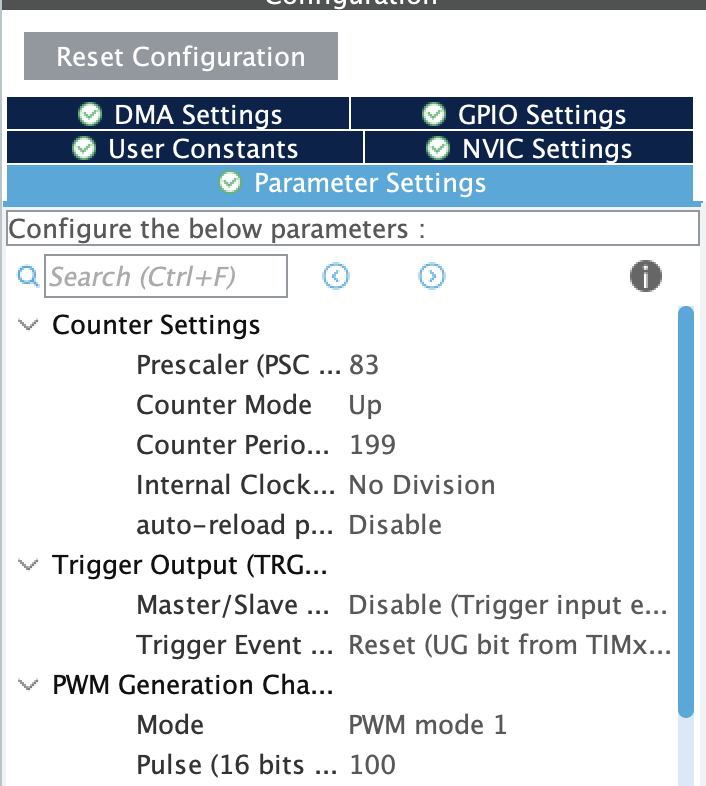

実測でFFT計算関連書処理時間はおよそ3.2ms、512samples*40Kspsだとおよそ13msなので十分にFFT処理は高速、実際のFFT計算は0.5msぐらいで完了するだろうから前後の処理が大半を占めています

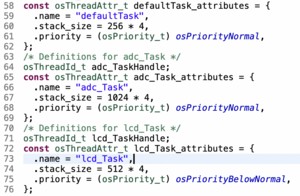

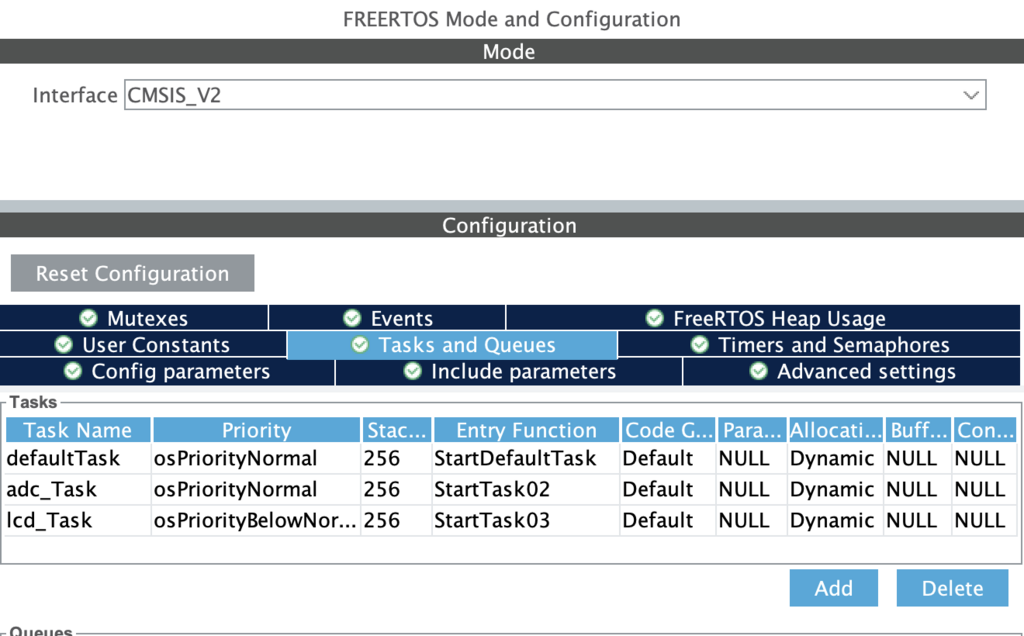

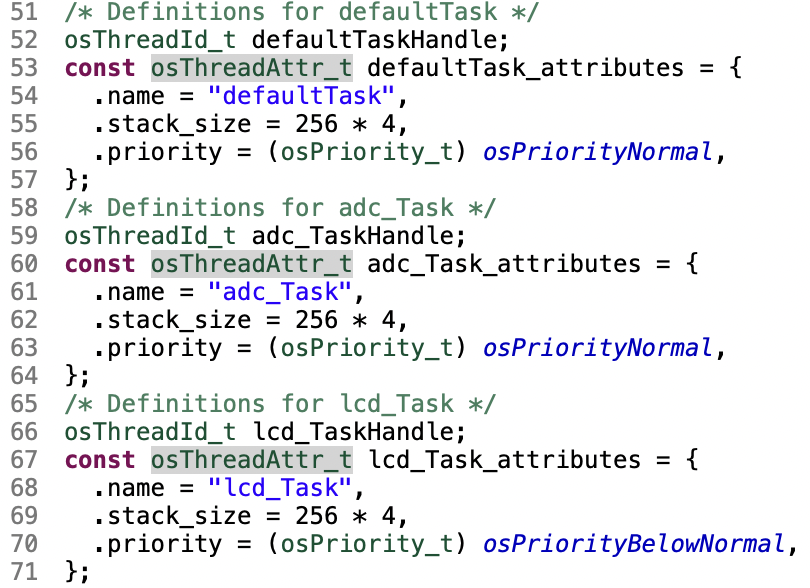

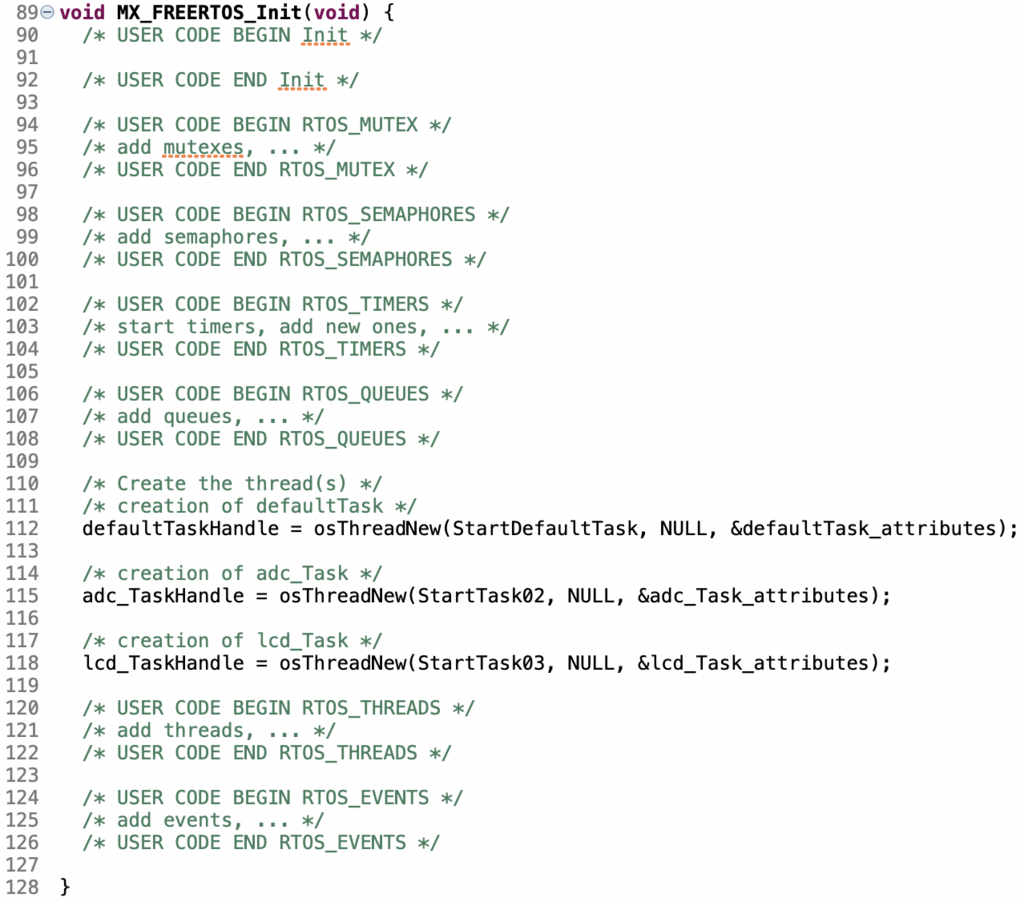

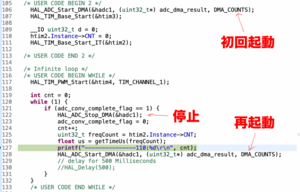

<rtosの処理>

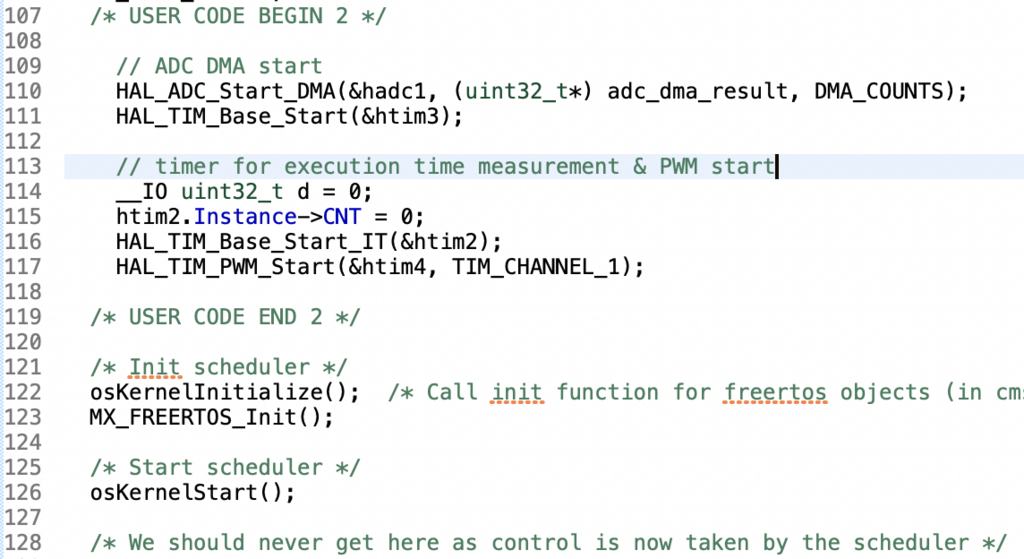

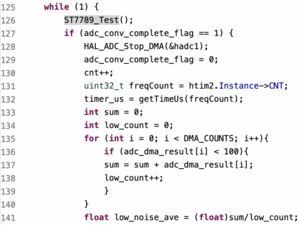

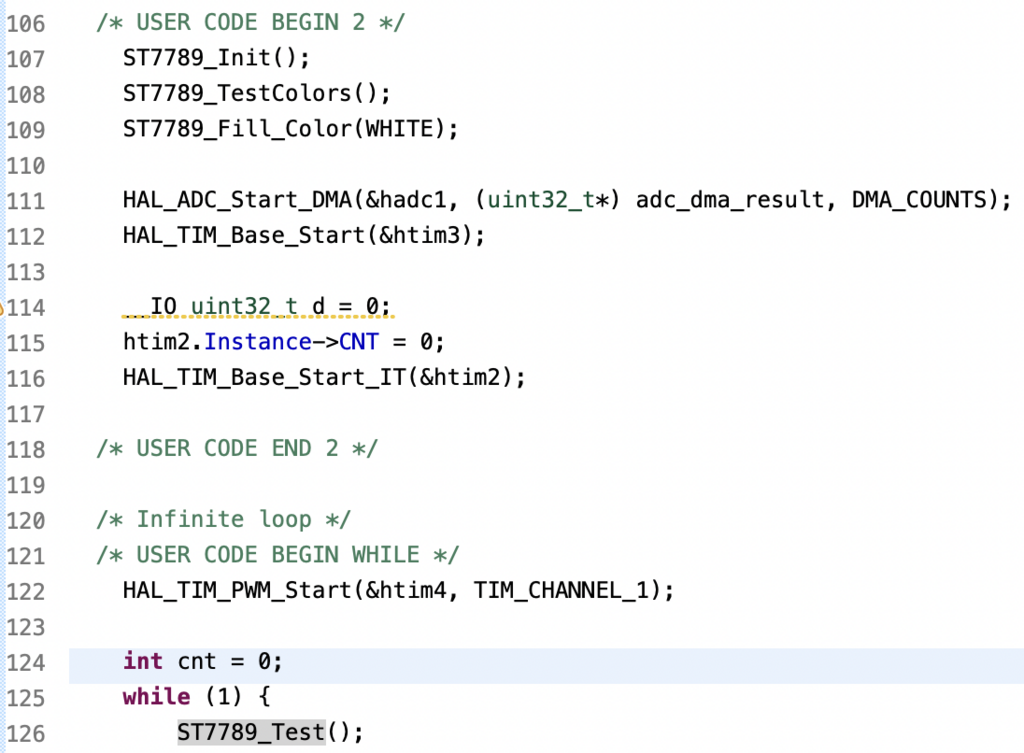

・ADCサンプル/FFT実行タスク

表示タスクにはFETした結果が準備できたら通知(xTaskNotifyGive)、LCD表示タスク側の処理が終わったら送られる通知を待つ(ulTaskNotifyTake)

void StartTask02(void *argument) {

/* USER CODE BEGIN StartTask02 */

// ADC DMA start & Hann window coefficient calculation

Init_HannWindow(); // to prepare Hann window coefficient

Init_Iir_FFT_Instance(); // to initialize IIR filter and FFT instance

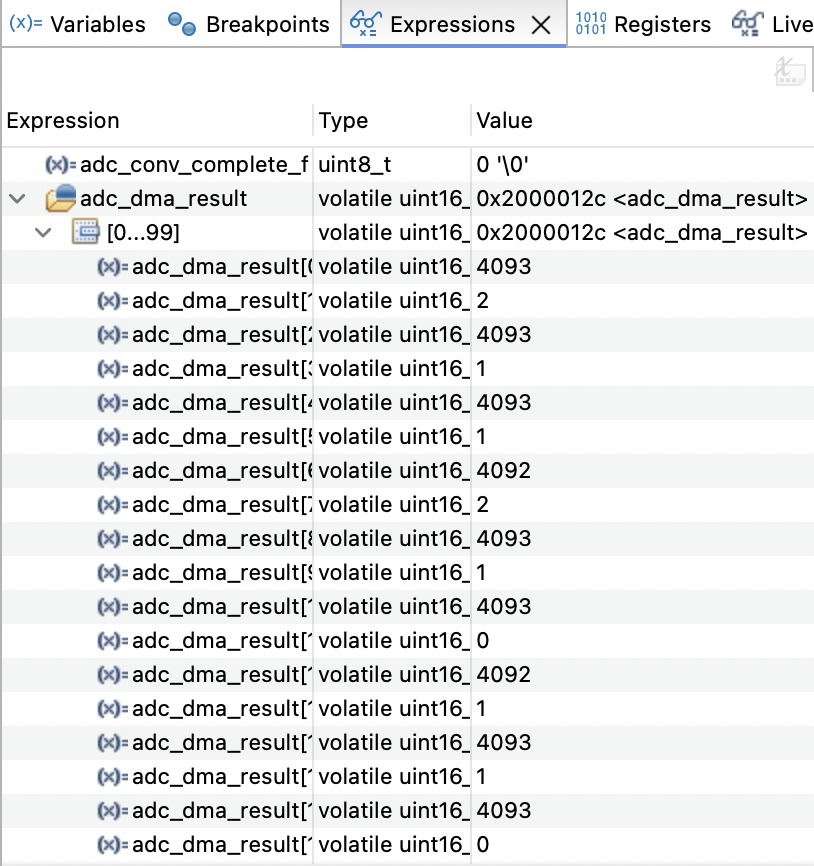

HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*) adc_dma_buff, DMA_COUNTS);

HAL_TIM_Base_Start(&htim3);

/* Infinite loop */

for (;;) {

Adc_Process();

xTaskNotifyGive(lcd_TaskHandle); // start LCD display task

ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);// wait for LCD display completion

osDelay(1);

}

/* USER CODE END StartTask02 */

}・LCD表示タスク

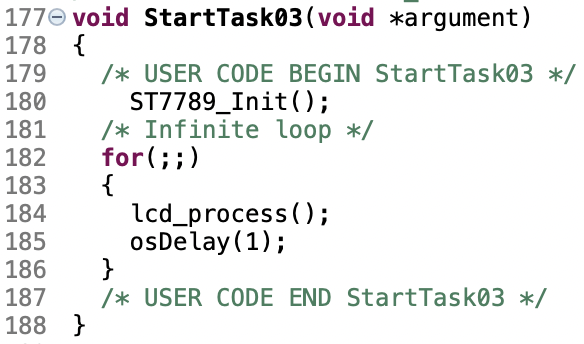

void StartTask03(void *argument) {

/* USER CODE BEGIN StartTask03 */

ST7789_Init();

ST7789_SetRotation(1); // 90度回転

ST7789_Fill_Color(BLACK);

draw_fft_frame();

/* Infinite loop */

for (;;) {

ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY); // wait for FFT data ready

Lcd_Process();

xTaskNotifyGive(adc_TaskHandle); // restart FFT task

osDelay(1);

}

/* USER CODE END StartTask03 */

}もう少し中身を吟味して次のアクション決めよう

admin