VScodeのラズピコエクステンション(Raspberry Pi Pico)にいくつかのサンプルコードがあるのでその中から内蔵ADCからDMA転送するコードがあるので、ついでにADCの精度も見てみた

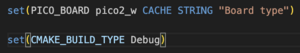

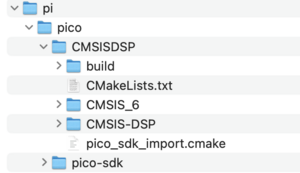

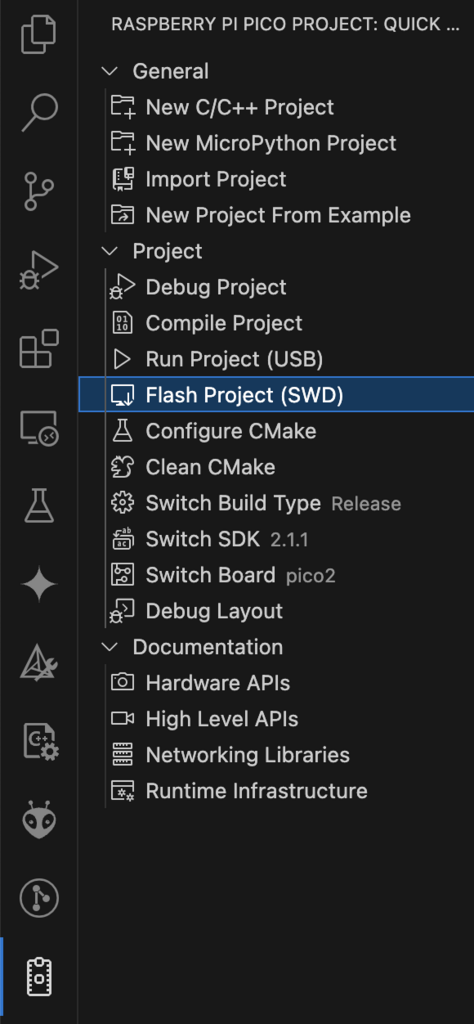

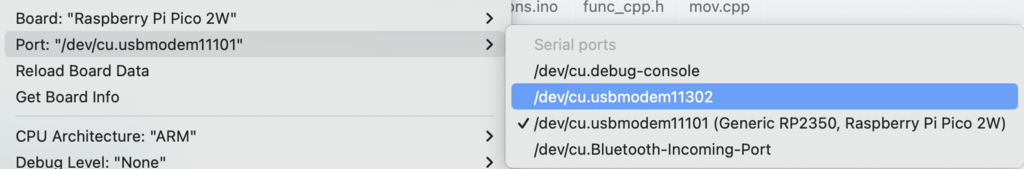

<環境>

M4 MacBook, VScode、ラズピコエクステンション(Raspberry Pi Pico)使用

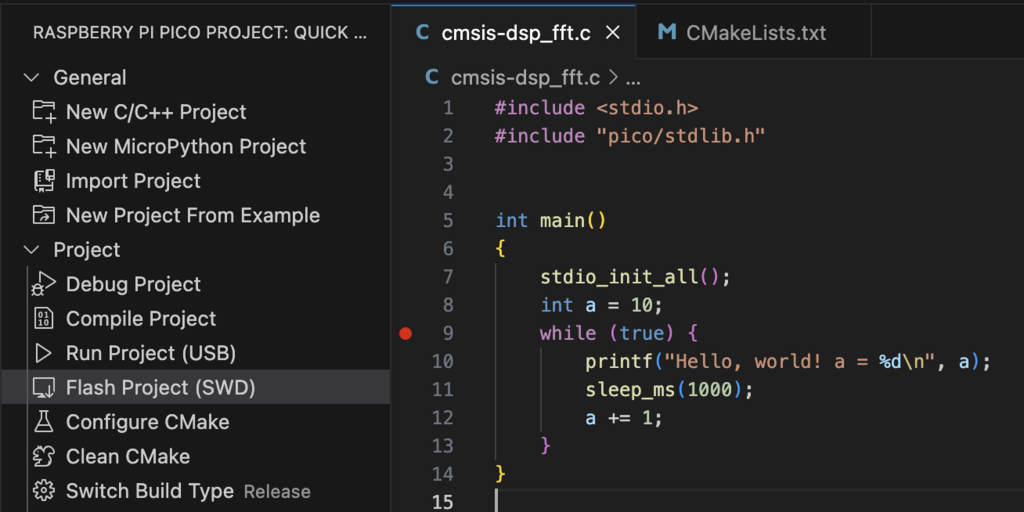

<変更箇所>

・結果を4bitシフトで8bitにしてるのを12bit獲得する

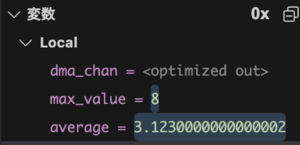

・ADC読み出し値の最大値と平均値を求める処理追加(GPIO26はGND接続)

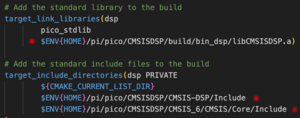

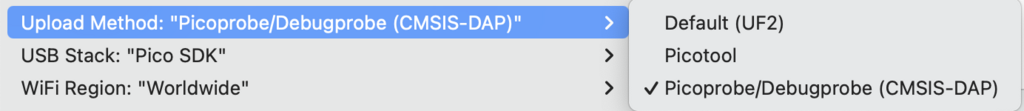

・USBシリアルを使えるようにCMakeに追加(但し動作がイマイチ不安定、予想外の時に出力されて、期待した時は出力されない、なのでデバッガに期待)

・コンパイラが最適化すると見れないローカル変数があるので、変数が見れるようにDebugモードにするようにCMakeで設定

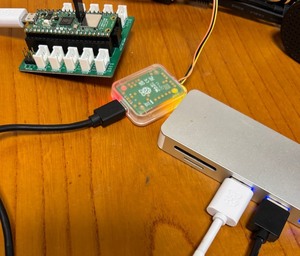

<接続>

こんな感じでGNDに落とす、

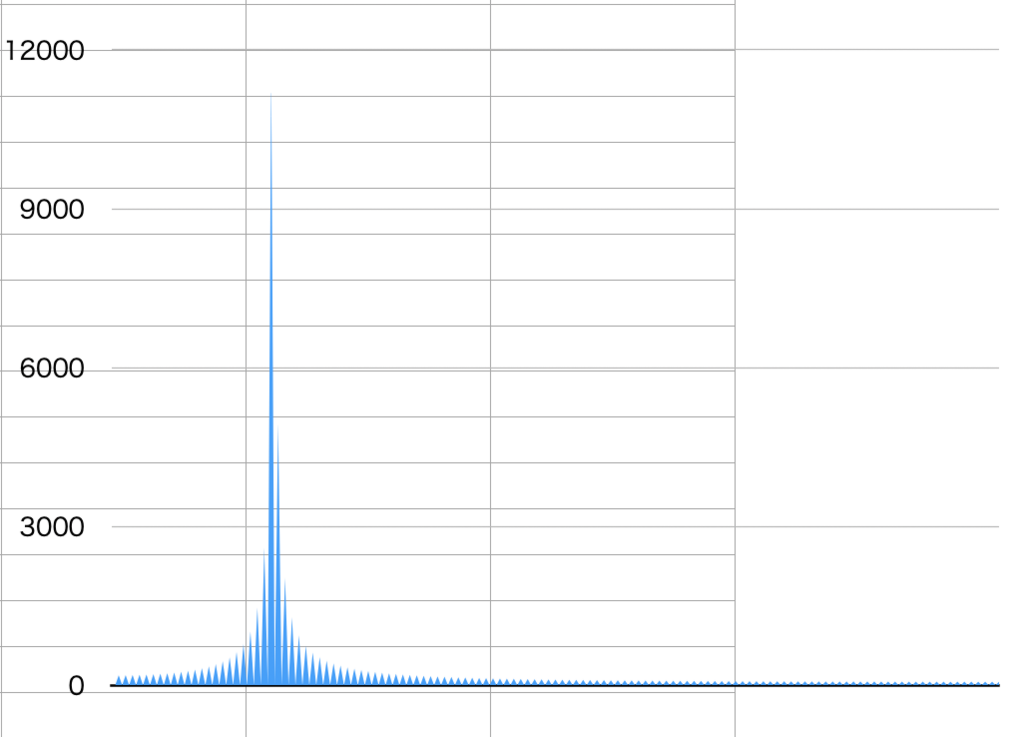

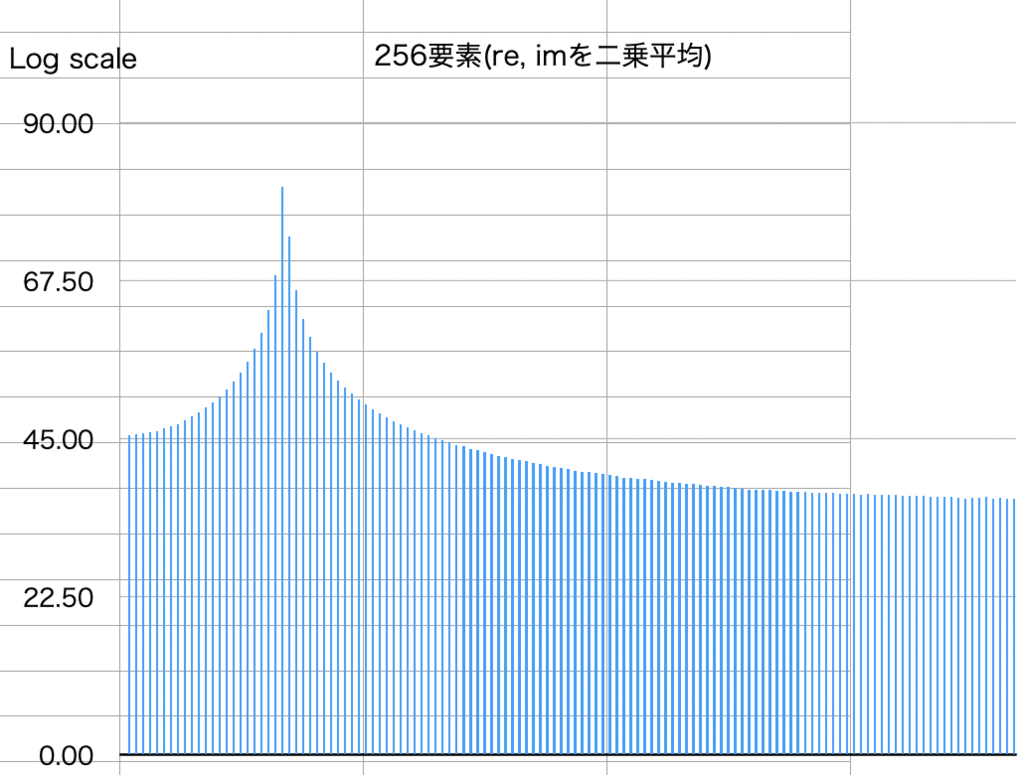

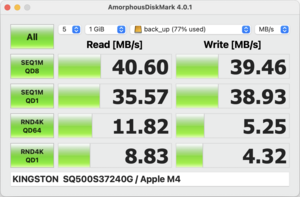

<結果>

予想通り、LSB側の3ビットぐらいはノイズに埋もれてる

<全体のコード>

core1側で三角波作って外部のDACで波形作成して、ADCに入力することを想定しているね

DMA処理自体はレジスタ操作とかは不要で、pico-sdkに関数が用意されている

/**

* Copyright (c) 2021 Raspberry Pi (Trading) Ltd.

*

* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause

*/

//

// ADC values are 4bits shifted, so the max value is 255

//

// -> modify to handle full scale 12bits(2025/6/4)

// it seems noisy, LSB 3bits are inaccrate

//

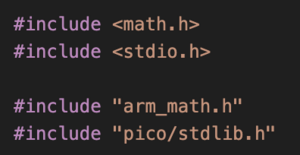

#include <stdio.h>

#include "pico/stdlib.h"

// For ADC input:

#include "hardware/adc.h"

#include "hardware/dma.h"

// For resistor DAC output:

#include "pico/multicore.h"

#include "hardware/pio.h"

#include "resistor_dac.pio.h"

// This example uses the DMA to capture many samples from the ADC.

//

// - We are putting the ADC in free-running capture mode at 0.5 Msps

//

// - A DMA channel will be attached to the ADC sample FIFO

//

// - Configure the ADC to right-shift samples to 8 bits of significance, so we

// can DMA into a byte buffer

//

// This could be extended to use the ADC's round robin feature to sample two

// channels concurrently at 0.25 Msps each.

//

// It would be nice to have some analog samples to measure! This example also

// drives waves out through a 5-bit resistor DAC, as found on the reference

// VGA board. If you have that board, you can take an M-F jumper wire from

// GPIO 26 to the Green pin on the VGA connector (top row, next-but-rightmost

// hole). Or you can ignore that part of the code and connect your own signal

// to the ADC input.

// Channel 0 is GPIO26

#define CAPTURE_CHANNEL 0

#define CAPTURE_DEPTH 1000

uint16_t capture_buf[CAPTURE_DEPTH];

void calc_max_and_avg(const uint16_t *buf, size_t len, uint16_t *max_val, double *avg_val) {

uint16_t max = 0;

uint32_t sum = 0;

for (size_t i = 0; i < len; ++i) { if (buf[i] > max) max = buf[i];

sum += buf[i];

}

*max_val = max;

*avg_val = (double)sum / len;

}

void core1_main();

int main() {

stdio_init_all();

// Send core 1 off to start driving the "DAC" whilst we configure the ADC.

multicore_launch_core1(core1_main);

// Init GPIO for analogue use: hi-Z, no pulls, disable digital input buffer.

adc_gpio_init(26 + CAPTURE_CHANNEL);

adc_init();

adc_select_input(CAPTURE_CHANNEL);

adc_fifo_setup(

true, // Write each completed conversion to the sample FIFO

true, // Enable DMA data request (DREQ)

1, // DREQ (and IRQ) asserted when at least 1 sample present

false, // We won't see the ERR bit because of 8 bit reads; disable.

false // not Shift each sample to 8 bits when pushing to FIFO

);

// Divisor of 0 -> full speed. Free-running capture with the divider is

// equivalent to pressing the ADC_CS_START_ONCE button once per `div + 1`

// cycles (div not necessarily an integer). Each conversion takes 96

// cycles, so in general you want a divider of 0 (hold down the button

// continuously) or > 95 (take samples less frequently than 96 cycle

// intervals). This is all timed by the 48 MHz ADC clock.

adc_set_clkdiv(0);

printf("Arming DMA\n");

sleep_ms(1000);

// Set up the DMA to start transferring data as soon as it appears in FIFO

uint dma_chan = dma_claim_unused_channel(true);

dma_channel_config cfg = dma_channel_get_default_config(dma_chan);

// Reading from constant address, writing to incrementing byte addresses

channel_config_set_transfer_data_size(&cfg, DMA_SIZE_16);

channel_config_set_read_increment(&cfg, false);

channel_config_set_write_increment(&cfg, true);

// Pace transfers based on availability of ADC samples

channel_config_set_dreq(&cfg, DREQ_ADC);

dma_channel_configure(dma_chan, &cfg,

capture_buf, // dst

&adc_hw->fifo, // src

CAPTURE_DEPTH, // transfer count

true // start immediately

);

printf("Starting capture\n");

adc_run(true);

// Once DMA finishes, stop any new conversions from starting, and clean up

// the FIFO in case the ADC was still mid-conversion.

dma_channel_wait_for_finish_blocking(dma_chan);

printf("Capture finished\n");

adc_run(false);

adc_fifo_drain(); // max four samples

// Print samples to stdout so you can display them in pyplot, excel, matlab

for (int i = 0; i < CAPTURE_DEPTH; ++i) {

printf("%u, ", capture_buf[i]);

if (i % 10 == 9)

printf("\n");

}

uint16_t max_value;

double average;

calc_max_and_avg(capture_buf, CAPTURE_DEPTH, &max_value, &average);

printf("Max: %u\n", max_value);

printf("Average: %f\n", average);

}

// ----------------------------------------------------------------------------

// Code for driving the "DAC" output for us to measure

// Core 1 is just going to sit and drive samples out continuously. PIO provides

// consistent sample frequency.

#define OUTPUT_FREQ_KHZ 5

#define SAMPLE_WIDTH 5

// This is the green channel on the VGA board

#define DAC_PIN_BASE 6

void core1_main() {

PIO pio = pio0;

uint sm = pio_claim_unused_sm(pio0, true);

uint offset = pio_add_program(pio0, &resistor_dac_5bit_program);

resistor_dac_5bit_program_init(pio0, sm, offset,

OUTPUT_FREQ_KHZ * 1000 * 2 * (1 << SAMPLE_WIDTH), DAC_PIN_BASE);

while (true) {

// Triangle wave

for (int i = 0; i < (1 << SAMPLE_WIDTH); ++i)

pio_sm_put_blocking(pio, sm, i);

for (int i = 0; i < (1 << SAMPLE_WIDTH); ++i)

pio_sm_put_blocking(pio, sm, (1 << SAMPLE_WIDTH) - 1 - i);

}

}

admin